奈良県の西原造園です。

今回は、DIYで人工芝を敷くときに多くの人が失敗してしまう7つの理由を紹介していこうと思います。

人工芝を敷けば雑草が生えないと思っていたのに、気づいたら雑草が顔を出していた。敷いた直後はきれいだったのに、つなぎ目が目立ってしまったり、シワが寄ってしまったりした。

雨が降ると人工芝の下に水たまりができて、歩くたびにぐちゃぐちゃになってしまった。こんな経験をした方、意外と多いのではないでしょうか。

実は、DIYで人工芝を敷くと、こうした失敗をしてしまうケースが後を絶ちません。その理由は、施工のポイントを知らないまま敷いてしまうことにあります。しっかりとポイントを押さえずに施工してしまうと、後になって大きく後悔することになるのです。

今回の記事では、

- 自分で敷いた人工芝で雑草が生えてきたK様の実例

- DIYで人工芝を敷いて大失敗!やめたほうがいい7つのポイント

- 失敗しないための正しい施工方法

- DIYとプロの施工の違い

これらを詳しく解説していきます。DIYで人工芝を敷こうと思っている方は、ぜひ最後までご覧ください。では早速、DIYで人工芝を敷くと失敗する理由を解説していきます。失敗する理由は、主に7つあります。一つずつ見ていきましょう。

西原造園の代表で職人歴20年以上の現役の造園・庭・外構の職人。施工実績500件以上。施主様の生活背景や状況を理解し戸建ての庭のリフォームをメインに外構・造園・エクステリアプランを作成したり、特にお庭の問題を解決するのが得意。全国紙ガーデン&エクステリアの掲載歴があり、父は一級造園技能士、母は奈良新聞にも掲載された一級造園施工管理技士。仕える事と書いた仕事ではなく、志す事と書いた「志事」をするがモットー。

DIYで自分で人工芝を敷いて失敗したK様の施工事例

今回ご相談いただいたのは、奈良県北葛城郡にお住まいのK様ご夫婦。

K様は、もともと庭の雑草にずっと悩まされていて、「これ以上草取りに時間をかけたくない」と、数年前にご主人がDIYで人工芝を敷かれました。

最初のうちは、見た目もきれいで、ご家族も「これで快適になるね」と喜ばれていたそうです。

人工芝の下にも防草シートを敷いて、家の裏側の砂利部分もご自身で施工されていて、本当に丁寧に敷かれていたんですよね。

ただ、それから数年が経つと…

人工芝のあちこちから、細かい雑草が顔を出し始めたんです。最初は奥様が「まあ、少しだけなら…」と草抜きをされていたそうなんですが、気がつけばその作業が毎月、毎週のようになっていき、奥様はだんだんとしんどくなっていったとの事でした。

「せっかく人工芝にしたのに、なんでこんなに雑草が生えるの?」「見た目が綺麗でも、結局草取りから解放されない…」そんなふうに思うようになっていったそうです。

次第に奥様が草取りの担当になり、DIYしたご主人よりも、奥様のほうが日々の管理に追われている状態に。壁際や雨水桝の周辺から雑草が生えるたびに、もうイヤだなって気持ちが強くなっていったんでしょうね。

そして奥様が「もう見た目だけでもスッキリさせたい」と思い始め、ネットでいろんな方法を調べていく中で、私たち西原造園を見つけてくださったんです。

「ここなら、ちゃんと話を聞いてくれそう」って思ってもらえたことが、私たちにご相談いただいたきっかけでした。

では、なぜK様邸では雑草が再発してしまったのか?ここからは、実際の現場で見えた問題点と、人工芝DIYで多くの方がやってしまう“7つの理由”について詳しく解説していきます。

実際にどう変わったのかは、こちらの動画をご覧ください!

ここからは、DIYで失敗する具体例を詳しく解説していきます!

人工芝をDIYで大失敗!やめたほうがいい7つの理由

DIYで人工芝を敷いたものの失敗した人の多くは、「人工芝なんてやめたほうがいい!」と言われたりもします。確かに、お気持ちはよく分かります。

DIYで人工芝を敷くのは一見簡単そうに見えますが、実は想像以上に繊細な作業が求められるんです。少しの施工ミスが、後々とんでもない後悔につながることも珍しくありません。このセクションでは、なぜ人工芝のDIYが失敗しやすいのか、やめたほうがいいと言われる7つの理由を、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。

理由1:「雑草が生えてくる…」DIYの落とし穴

人工芝を敷けば雑草は生えてこない。そう思っていませんか?実はこれ、大きな誤解なんです。DIYで人工芝を施工したものの、時間が経つと隙間から雑草が伸びてくる…そんな失敗談は後を絶ちません。では、なぜ雑草が生えてしまうのでしょうか?その理由は3つあります。1つずつ見ていきましょう。

① 防草シートを使わずに敷いてしまう

そもそも人工芝には、雑草を完全に防ぐ効果はありません。人工芝だけを敷いても、時間が経つと隙間から雑草が生えてきてしまうんです。これは、人工芝につなぎ目ができてしまいます、このつなぎ目に隙間ができてしまいます。その小さな隙間から雑草が芽を出し、どんどん成長してしまいます。

また、人工芝には水はけをよくするための水抜き穴が空いています。この水抜き穴があることで、雨水が地面に染み込むのですが、その穴から雑草の生えてくるのです。特にDIYで施工すると、人工芝をキッチリ敷いたつもりでも、細かい隙間がたくさんできてしまい、そこから雑草が顔を出してしまうことがよくあります。

そのため、人工芝を敷くなら、必ず防草シートも同時に敷くことが必須になってきます。防草シートをしっかり敷けば、地面からの雑草の突き抜けを防ぎ、人工芝の隙間や水抜き穴から雑草が成長するリスクを大幅に減らすことができます。

② 壁際や雨水桝の隙間から雑草が侵入する

人工芝を敷いた直後は見た目が美しく整っていますが、時間が経つと「端の方から雑草が伸びてきた…」と気づくことが少なくありません。特に、壁際や雨水桝(うすいます)の周囲は、雑草が生えやすいポイントです。

というのも、DIYで人工芝を敷く場合、壁際や雨水桝の周囲の処理が甘くなりがちだからです。人工芝を隙間なく敷くためには細かい調整が必要ですが、これが意外と難しく、どうしてもわずかな隙間ができてしまいます。その小さな隙間から雑草が入り込み、根を張ってしまうのです。特に雨水桝の周囲はカットが難しく、適当に切ると土が露出しやすくなります。その結果、そこに雑草が根を張り、少しずつ広がってしまうのです。

これを防ぐには、まず防草シートを隙間なく敷き、壁際や雨水桝の周囲も丁寧にカットして密着させることが重要です。さらに、防草シートのつなぎ目には防草テープを使うことで、ズレや隙間を防ぎ、雑草の侵入をしっかり抑えることができます。

理由2:人工芝のつなぎ目が目立つ…見た目が台無しに

DIYで人工芝を施工すると、つなぎ目がくっきりと目立ってしまうことがあります。最初は綺麗に見えても、時間が経つにつれてつなぎ目が浮き彫りになり、仕上がりが安っぽく見えてしまうことも。このような失敗は、DIY施工をした人にとってよくある悩みの一つです。

では、なぜ人工芝のつなぎ目が目立ってしまうのでしょうか?主な原因は以下の3つです。

1. 芝目の方向をそろえていない

人工芝には「芝目」と呼ばれる芝の流れがあります。この向きを考えずにバラバラに敷いてしまうと、光の当たり方によって色の濃淡が変わり、つなぎ目がくっきりと浮き上がって見えてしまいます。

例えば、同じ人工芝でも向きを変えると光の反射が異なり、色味が違って見えることがあります。特に、DIYではこのポイントが見落とされがちです。その結果、人工芝の境目が不自然に目立ち、全体的に違和感のある仕上がりになってしまうのです。

2. つなぎ目の処理が不十分

人工芝のつなぎ目をしっかりと接着・固定しないと、時間が経つにつれて継ぎ目が開いてしまうことがあります。そもそも、つなぎ目を目立たせないためには、専用の両面テープや接着剤を使い、芝の端をしっかりと固定することが重要です。

しかし、DIYでは「とりあえず並べるだけ」で済ませてしまうケースが多く、その結果、継ぎ目が開いたり、ズレたりしてしまいます。特に、安価な人工芝を使用すると、端の処理が粗いため、つなぎ目の不自然さがより目立ってしまうのです。

3. 下地が整っていないため、つなぎ目がズレる

人工芝のつなぎ目が目立つ原因の一つに、下地の整地不足があります。そもそも、地面がデコボコのまま人工芝を敷いてしまうと、つなぎ目の部分に段差ができ、光の当たり方によってそのズレが強調されてしまいます。

また、人工芝がしっかり固定されていないと、歩いたり雨風にさらされたりするうちに少しずつズレてしまいます。そうなると、せっかく施工した人工芝のつなぎ目がますます目立つようになり、手直しが必要になってしまうのです。

理由3:人工芝が風でめくれる…敷き直しの無限ループ

DIYで人工芝を敷いたのに、強い風が吹くたびにめくれてしまい、何度も敷き直すハメに…。実は、これはDIYでよくある失敗の一つです。せっかくキレイに敷いたはずの人工芝が、ちょっとした風でズレたり、めくれたりすると、本当にストレスになりますよね。

では、なぜDIYで敷いた人工芝は風でめくれてしまうのでしょうか?主な原因は3つあります。

1. 固定ピンの本数が少なすぎる

人工芝を固定するためには「固定ピン」が必要ですが、DIYではピンの数をケチってしまい、必要な本数を打たないケースがよくあります。

本来、人工芝の端やつなぎ目には、一定間隔でしっかりとピンを打ち込むことが重要です。しかし、ピンの数が不足していると、強風が吹いた際に人工芝が浮き上がり、めくれてしまいます。特に、端の部分に十分なピンを打っていないと、風が入り込みやすく、簡単にめくれてしまうのです。

例えば、台風や強風の翌日に庭を見たら「人工芝が半分めくれてしまっていた…」という事態になることも珍しくありません。DIYではピンを適当に打ってしまうことが多く、その結果、固定が甘くなりがちです。

2. 専用の両面テープや接着剤を使っていない

ピンだけで人工芝を固定しようとすると、めくれを完全に防ぐのは難しくなります。特に、防草シートの上に直接人工芝を敷く場合、ピンだけでは十分に固定できず、風に煽られやすくなります。

そのため、我々プロの施工では「専用の両面テープ」や「接着剤」を併用して固定します。これにより、防草シートと人工芝を一体化させ、風によるめくれを防ぐのです。また、めくれ上がりを防止すると同時に、つなぎ目が目立ちにくくなるという効果もあります。

しかし、DIYではこの工程を省いてしまうことが多く、「ピンを打ったのに、なぜかめくれる…」という事態になりがちです。特に、芝が浮き上がってしまうと見た目が悪くなるだけでなく、歩くたびにズレる原因にもなります。

3. 下地(土)が柔らかすぎてピンが抜けやすい

地面がしっかりと固められていないと、固定ピンを打ち込んでも時間が経つにつれてピンが緩み、芝がめくれやすくなります。特に、地面が砂地や砕石などの状態だと、ピンが抜けやすくなることもあります。

そうならないためには、地面に真砂土などの固定ピンがしっかり刺さる土を使用し、人工芝を敷く前に「転圧」と呼ばれる作業を行い、地面をしっかりと締め固めることが重要です。

しかし、DIYではこの工程を省いてしまうことが多く、その結果、固定ピンが十分に刺さらず、人工芝がしっかりと固定されない状態になってしまう事もよくあります。

理由4:雨が降ると水たまりだらけに…下地が凸凹

人工芝をDIYで敷いたのに、雨が降るたびに水たまりができてしまうことがあります。人工芝を敷けば地面がきれいに仕上がると思いがちですが、実は下地の処理をしっかり行わないと、かえって水はけが悪くなり、水たまりが発生しやすくなるのです。

では、なぜDIYで施工すると水たまりができてしまうのでしょうか?その主な要因として、次の3つが挙げられます。

1. 整地が不十分で地面がデコボコのまま人工芝を敷いている

人工芝は下地の状態をそのまま反映するため、地面がデコボコしていると、その影響が芝にも現れてしまいます。

そのため、DIYでは「とりあえず平らにならしておけば大丈夫」と思いがちですが、整地ができていないと、時間の経過とともに地面が沈み、低い部分に水がたまりやすくなります。特に、下地をしっかり整えずに人工芝を敷いてしまうと、雨が降るたびに水はけが悪くなり、結果的に水たまりができやすくなってしまいます。

その結果、雨が降った翌日に庭を見ると、人工芝の上に水たまりができている…という状態になり、せっかくの人工芝がぬかるんで、歩くたびにぐちょぐちょとした感触が残ってしまうのです。

2. 排水の流れを考えずに施工している

人工芝を敷く際、地面に適切な水勾配をつけないと、排水の流れが悪くなり、水たまりが発生しやすくなります。特に、平坦なまま施工すると水が逃げ場を失い、雨が降るたびに人工芝の上に溜まってしまいます。

そのため、事前に排水の流れを考え、地面に適度な傾斜をつけることが重要です。しかし、DIYではこの工程を省いてしまうことが多く、「敷いたばかりのときは問題なかったけど、雨が降ると水が抜けずに困る…」という状況になりがちです。

3. 下地の素材選びを間違えている

DIYでは「とりあえず砂を敷けば大丈夫」と考えがちですが、実はこれが大きな間違いです。

適切な下地材を選ばずに施工すると、水はけが悪くなり、人工芝の下に水が溜まりやすくなります。例えば、水を含みやすい粘土質の土壌の上にそのまま人工芝を敷いてしまうと、排水されずに水が溜まり、結果的にぬかるみができてしまうのです。

そのため、下地材には「真砂土」を使用し、しっかり転圧することが重要です。これにより、適度な水はけを確保しつつ、人工芝の上に水が溜まらないようにできます。

理由5:人工芝のロスが多すぎる…コストが爆増!

人工芝をDIYで施工すると、予想以上に材料費がかかってしまった…というケースがよくあります。人工芝は決して安いものではなく、無駄にロスが出るとコストがどんどん膨らんでしまいます。

では、なぜDIYで施工すると人工芝のロスが増えてしまうのでしょうか?主な原因は3つあります。

1. 芝目を考えずに適当にカットしてしまう

人工芝には「芝目」と呼ばれる芝の流れがあります。これを意識せずに適当に敷いてしまうと、芝の向きがバラバラになり、仕上がりに違和感が出てしまうことがあります。

例えば、一枚目の人工芝は手前向き、二枚目は奥向きに敷いてしまうと、光の当たり方で色の違いが目立ってしまうのです。結果として、「なんだか不自然…」「統一感がない」となり、やり直す羽目に…。

この時、すでにカットしてしまった人工芝は無駄になり、結局追加で購入しなければならなくなるなんてこともあります。

2. レイアウトを考えずに敷いてしまう

DIYでよくある失敗が、「先に人工芝を購入し、何も考えずに敷き始める」ことです。

そこで大事になってくるのが、まず「割付計画」を立て、庭の形に合わせて人工芝を効率的に配置する方法を考えることです。しかし、DIYでは「とりあえず敷きながら考えよう」というケースが多く、結果として端材が大量に出てしまうという事が多いです。

例えば、庭の幅が3mで、人工芝のロール幅が2mだった場合、1mの余った部分ができてしまいます。これを無駄なく使う計画を立てずに施工すると、端材がどんどん増えてしまい、最終的に「人工芝を余らせるor追加で買い足す」という事態に陥ります。

3. 継ぎ接ぎだらけで見た目が悪くなる

コストを抑えようとして、端材をつなぎ合わせるDIYもよく見られます。しかし、この方法は結果的に見た目が悪くなり、後悔する原因になりがちです。

特に、継ぎ接ぎ部分が多いと、つなぎ目が目立ちやすくなります。また、小さな端材を使うと、接続部分の強度が低くなり、時間が経つと剥がれたりズレたりすることもあります。

人工芝は一度敷くと長期間使うものなので、「適当に継ぎ接ぎしてコストを抑えた結果、見た目がひどい…」という後悔につながることも少なくありません。

理由6:シワだらけで残念な仕上がりに…

せっかく手間をかけて敷いた人工芝なのに、敷き終わった後に「なんだかシワが目立つ…」とガッカリする人が後を絶ちません。DIYで人工芝を敷くと、意図せずシワができてしまい、見た目が悪くなってしまうことが多いのです。

では、なぜDIYだと人工芝にシワができやすいのでしょうか?原因は大きく3つあります。

1. 下地の整地が不十分

人工芝は地面の状態をそのまま反映します。つまり、下地がデコボコしていると、その凹凸に沿って人工芝が波打ち、シワの原因になってしまうのです。

本来なら、地面を平らに均し、転圧を行ってしっかり固めると効果的です。しかし、DIYでは整地を甘く見てしまい、「とりあえず表面をならせばOK」と思ってしまうケースが多いのです。

このように、整地が不十分なまま施工すると、人工芝の表面に波打つようなシワができ、せっかくの庭が台無しになってしまうのです。

2. 人工芝がしっかり固定されていない

人工芝はしっかりと固定しないと、歩いたり物を置いたりするうちにヨレてしまい、シワの原因になります。特に、安価で薄い人工芝は、固定が甘いと簡単にズレてしまいます。

また、防草シートの上に適切に固定されていない人工芝は、歩くたびにズレてしまい、気づけば表面が波打ってしまうこともあります。

DIYでは「ピンを打てばOK」と思われがちですが、実はそれだけでは不十分です。ピンの本数や固定方法が適切でないと、時間が経つにつれて人工芝が浮いてきてしまい、シワができてしまいます。

3. 防草シートの選び方・敷き方に問題がある

防草シートの種類によっては人工芝と相性が悪く、施工後にシワの原因になることがあります。特に、硬くて伸縮性のない防草シートを使用すると、人工芝とともに浮き上がりやすく、シワができやすくなります。

また、防草シートの敷き方が不十分だと、人工芝を敷いたときにシートがズレてしまい、表面に波ができることもあります。

DIYでは「とりあえず防草シートを敷けばいい」と思われがちですが、実は敷き方や選び方が仕上がりを左右する重要なポイントなのです。

理由7:土が流れ込み人工芝の上に雑草がはびこる…これが一番最悪!

人工芝を敷くと、雑草の手入れが楽になると思いがちですが、適切な対策をしないと雨のたびに土や泥が流れ込み、最終的には雑草だらけになってしまうことがよくあります。せっかく綺麗に仕上げた庭なのに、気づけば人工芝が見る影もなく、雑草しか生えていない状態になるのです。

人工芝を敷くと雑草の手入れが楽になると思いがちですが、適切な対策をしないと雨のたびに土や泥が流れ込み、最終的には雑草だらけになってしまうことがあります。せっかく綺麗に仕上げた庭でも、気づけば人工芝の隙間から雑草が生い茂り、「これなら土の庭と変わらない…」という状態になってしまうのです。

では、そもそも、なぜ人工芝の上に土が流れ込み、雑草が生えてしまうのでしょうか?その原因を解説します。

1. 土留め(見切り材)を設置していない

人工芝を敷く際、周囲の土との境目に土留めを作っておかないと、雨や風で土が流れ込みやすくなります。

特に、庭の一部に人工芝を敷いた場合、周囲に何の仕切りも設置しないと、降雨時に周りの土が芝の上へ流れ出し、気づいたときには人工芝のパイルの間に泥が入り込んでしまいます。

この状態になると、掃除が大変なだけでなく、土の中に含まれている雑草の種が人工芝の上で発芽してしまうのです。つまり、人工芝の上に雑草が生えてしまい、最悪の場合「結局、草取りをしないといけない…」という状況になってしまいます。

2. 人工芝の周囲の地面がむき出しになっている

人工芝と周りの地面がフラットな状態だと、雨が降るたびに周囲の土が流れ込んできます。

特に、防草シートと人工芝の端がむき出しのまま施工されていると、流れ込んだ土が人工芝の上で滞留し、結果的に雑草が生える原因になります。

実は、こうした失敗を防ぐには、人工芝と防草シートの端を少しめくり、その下に土が流れ込むようにすることです。そうすることで、人工芝の上に直接土が溜まらず、雨が降っても泥まみれになるのを防ぐことができます。

3. 斜面のすぐ横に人工芝を敷いてしまっている

人工芝のすぐ横に斜面があると、そこから土が流れ込むリスクが格段に高まります。特に、庭に段差や傾斜がある場合、人工芝の上に流れ込んだ土が積もり、結果的に雑草が生えやすい環境になってしまうのです。

こうした環境では、土留めや排水対策をしないと、雨のたびに人工芝の上がドロドロになり、手入れが非常に大変になります。

失敗しないための正しい施工方法

これまで、人工芝をDIYで施工する際に起こりやすい失敗やその原因について解説してきました。しかし、人工芝をDIYで敷くことは決して不可能ではありません。多くの人が「手軽にできる」と思い込み、正しい施工方法を知らないまま作業を進めてしまいがちです。その結果、雑草が生えてくる、水たまりができる、芝がズレるといったトラブルに直面し、最終的には「プロに頼めばよかった…」と後悔することになることも。

では、どうすれば失敗を防げるのでしょうか?

重要なのは、「草取り」「下地作り」「防草シートの敷設」「人工芝の施工」という正しい施工手順を押さえることです。これらの工程をしっかり行えば、長期間キレイな人工芝を維持でき、雑草の悩みから解放される庭づくりが実現できます。

それでは、順番に見ていきましょう。

1. 施工前の準備:「雑草対策と下地作り」

人工芝の施工で最も重要なのが「雑草対策」と「下地作り」です。ここを適当に済ませてしまうと、どれだけ高価な人工芝を使っても、数ヶ月後には雑草が生い茂り、デコボコの仕上がりになってしまいます。

雑草対策は手を抜かない!

まず、既存の雑草をしっかり除去しましょう。表面の草だけを刈っても、地中に種や根が残っていると、数ヶ月後には人工芝の隙間から雑草が生えてきます。そのため、草刈りをした後は地面の土を鋤き取り、雑草の種までしっかり取り除くことが重要です。

また、スギナやドクダミなど生命力の強い雑草は、根(地下茎)が残ると再び生えてくるため、一通り雑草と土を取り除いたら顆粒の除草剤を撒いて地下茎を枯らしておくとよいでしょう。

下地の整備で仕上がりが決まる!

雑草を取り除いたら、次は地面の整地です。ここでのポイントは以下の3つです。

- 地面を平らにする

- 凹凸があると、人工芝を敷いた後にデコボコが目立ち、見た目が悪くなります。

- 水たまりの原因にもなるため、慎重に整地しましょう。

- 転圧をしっかり行う

- ふかふかの土のまま人工芝を敷くと、踏むたびに地面が沈み、見た目も悪くなります。

- プレートコンパクターやタンパーを使って、しっかり地面を固めましょう。

- 適切な下地材を使用する

- 水はけを考慮し、真砂土やクラッシャーラン を敷いて転圧するのが理想です。

- これにより、人工芝の下がぬかるむのを防ぎます。

このように、施工前の準備を徹底することで、雑草の発生を防ぎ、見た目も美しい人工芝を長期間維持できるのです。

2. 防草シートの敷設:「雑草が突き抜けるのを防ぐ」

雑草を取り除き、下地を整えたら、次に「防草シート」を敷きます。ここで重要なのは、「適切な防草シートを選ぶこと」と「隙間なく敷くこと」の2点です。

防草シートの選び方

人工芝の下に敷く防草シートは、柔らかめのものを選ぶことが重要です。

例えば、ザバーンのような硬い防草シートを使用すると、シート自体にシワができやすく、人工芝がそのシワを押しつぶすことができません。その結果、防草シートのシワに沿って人工芝にもシワができてしまうのです。

そのため、人工芝の下には柔らかくしなやかな防草シートを使用し、シワになりにくい状態を作ることが理想です。

防草シートの正しい敷き方

防草シートを敷く際は、隙間ができないように注意しましょう。特に以下の点を意識してください。

- シートは重ねて敷く

- つなぎ目を10cm以上重ねることで、隙間から雑草が生えるのを防ぐ。

- 固定ピンでしっかり留める

- 50cm間隔で固定ピンを打つと、風でずれにくくなる。

- 雨水桝の周りは慎重にカット

- 雨水桝の周囲は隙間ができやすいため、シートをしっかり密着させ、必要に応じて防水テープで固定する。

防草シートをしっかり敷いておけば、人工芝の隙間から雑草が生えるリスクを大幅に減らすことができます。

3. 人工芝の敷設:「ズレ・シワを防いで美しく仕上げる」

防草シートを敷いたら、いよいよ人工芝を敷いていきます。ここでのポイントは、「芝目を揃える」「つなぎ目を目立たなくする」「しっかり固定する」の3つです。

芝目を揃えて敷く

人工芝には「芝目」があるため、敷く向きを統一しないと、つなぎ目が目立ちやすくなります。庭の見た目がバラバラにならないよう、すべて同じ方向に敷く ことを意識しましょう。

つなぎ目の処理

人工芝のつなぎ目が目立つと、せっかくの仕上がりが台無しになります。以下の方法で、できるだけ目立たないように処理しましょう。

- ジョイントテープや接着剤を使う

- つなぎ目がズレないように、専用のテープや接着剤でしっかり固定しましょう。

- つなぎ目の芝を立たせる

- つなぎ目の部分の芝を手で立たせると、境目が自然に馴染みます。

人工芝の固定

人工芝は、しっかり固定しないと風でめくれたり、歩いたときにズレたりしてしまいます。以下の方法で、しっかり固定しましょう。

✅ 人工芝用の固定ピンを使う → 50cm間隔で打ち込み、ズレを防ぐ

✅ 両面テープや接着剤を併用 → 防草シートと一体化させ、浮き上がりを防ぐ

これらのポイントを押さえて施工すれば、美しく整った人工芝を長期間維持することができます。

これで、失敗しない人工芝の施工方法 について解説しました。DIYで施工する際は、雑草対策・下地作り・防草シートの敷設・人工芝の固定 の4つのポイントを押さえることが重要です。特に「適当に敷けば大丈夫」と思っている方は、後で後悔しないよう、しっかりとした準備を行ってください。

DIYでうまくできるのか、それともプロに頼むべきなのか?

これまで、人工芝をDIYで施工する際のポイントや注意点について解説してきましたが、ここまで読んで「自分でやるのは大変そう…」と感じた方も多いのではないでしょうか?

実際、人工芝の施工は、下地処理・排水対策・固定方法など、適切な手順を踏まないとトラブルの原因になりやすい作業です。特に広い面積を施工する場合や、長期間美しい状態を維持したい場合は、専門的な知識と技術を持つプロに依頼した方がよいのではと考える人も少なくないでしょう。

そこで、ここからはプロに依頼するメリットや、依頼する際に注意すべきポイントについて解説していきます。

プロに頼むメリット

DIYで人工芝を敷くことは決して不可能ではありません。しかし、プロに依頼することで、以下のようなメリットがあります。

① 施工のクオリティが高い

プロに依頼する最大のメリットは、施工の精度の高さです。

人工芝は、ただ敷くだけでは美しく仕上がりません。下地の整地・排水対策・つなぎ目の処理・固定方法など、細かい技術が求められます。特に、地面を平らに整える整地作業や、防草シートを隙間なく敷く作業は、DIYでは手間がかかり、技術的にも難しい部分です。

プロなら、こうした施工のポイントをしっかり押さえているため、仕上がりの美しさに大きな違いが出ます。

② 失敗がなく、長持ちする

DIYで施工すると、どうしても「雑草が生えてくる」「水たまりができる」「芝が浮いてくる」などの失敗が起こりやすくなります。

プロに依頼すれば、適切な防草シートの施工や水はけの調整までしっかり行われるため、施工後のメンテナンスが圧倒的に楽になります。また、人工芝の固定やつなぎ目処理の技術も高いため、DIYに比べて長期間きれいな状態を維持しやすくなります。

③ 手間がかからない

DIYで人工芝を敷く場合、地面の整備・材料の調達・カット・固定など、多くの作業が発生します。

また、広い庭の場合、整地作業や人工芝の敷設は重労働になりがちです。プロに依頼すれば、手間をかけずに短期間で施工が完了するため、忙しい方や体力に自信のない方にとって、大きなメリットになります。

プロに頼む場合の注意点!

「プロに頼めばすべて安心」と思われがちですが、実は業者選びには注意が必要です。適当に業者を選ぶと、「思ったような仕上がりにならなかった…」という失敗につながることもあります。

せっかく費用をかけてプロに依頼したのに、仕上がりに不満が残ったり、追加の工事が必要になったりすれば、本来のメリットを十分に得られません。特に、人工芝の施工は下地処理や固定方法によって耐久性が大きく変わるため、業者の技術力が仕上がりを左右します。

そこで、ここでは後悔しないために、業者を選ぶ際に気をつけるべきポイントを解説していきます。

① 人工芝専門業者は施工範囲が限定的なことが多い

人工芝専門の業者は、人工芝を敷く技術には長けていますが、庭全体の整地や水はけ対策には対応していないケースが多く見られます。

例えば、排水対策が必要な庭や、インターロッキング・乱張りの施工、人工芝以外の防草対策や構造物の設置を考えている場合、人工芝専門業者だけでは対応が難しく、造園・外構業者に依頼する必要が出てくることもあります。

② 取り扱い人工芝の選択肢が少ない

業者によっては、特定のメーカーの人工芝しか取り扱っていないことがあります。

そのため、選べる種類が限られていたり、質の悪い人工芝を使用されたりする可能性もあります。特に、「指定の人工芝でしか施工できない」という業者には注意が必要です。これは、業者の取り扱いの都合により、必ずしも品質の高い人工芝が選ばれているとは限らないためです。

また、選択肢が少ないことで予算に合わせた柔軟な調整ができず、不必要に高額な人工芝を勧められるケースもあります。さらに、人工芝はメーカーごとに素材やクッション性、耐久性などに違いがあり、種類も多種多様です。そのため、自分が気に入った人工芝を施工してもらえないこともあります。

事前に複数の業者を比較し、希望する人工芝を選べるか、予算に合った提案をしてもらえるかを確認することが大切です。

③ 施工実績の少ない業者も存在する

人工芝の施工は、一見簡単そうに見えますが、実は高い技術が求められる作業です。

経験の浅い業者や施工技術が低い業者に依頼すると、つなぎ目が目立つ、固定が甘い、下地処理が不十分といった問題が起こる可能性があります。仕上がりが悪いだけでなく、時間が経つにつれて芝が浮いたり、ズレたりする原因にもなります。

そのため、業者を選ぶ際は過去の施工実績をしっかりチェックすることが重要です。施工事例の写真を見たり、口コミを確認したりすることで、信頼できる業者かどうかを見極めましょう。

結局どこに頼むのがいいのか?

これまで、人工芝をDIYで施工する際のポイントや、プロに依頼するメリット・注意点について解説してきましたが、実際にどの業者に頼むのがベストなのか迷っている方も多いのではないでしょうか?

人工芝の施工を依頼するといっても*業者にはさまざまな種類があり、それぞれ得意とする施工範囲や対応できる内容が異なります。そのため、自分の希望や庭の状況に合った業者を選ばなければ、「思っていた仕上がりと違う…」「別の工事が必要になり追加費用がかかってしまった…」といった後悔につながることもあります。

そこで、どのようなケースではどの業者を選ぶのが最適なのかを解説します。また、DIYで施工する場合の注意点についても紹介するので、自分に合った方法を見つける参考にしてください。

① 人工芝専門店に頼むなら、施工実績をしっかり確認!

人工芝専門店に依頼する際は、こちらの希望をしっかり聞いてくれる業者を選ぶことが大切です。施工業者の中には、決まったやり方で進めてしまい、細かい要望に対応してくれないケースもあります。

また、人工芝の種類や防草シートのグレード、施工方法について、丁寧に説明してくれるかも重要なポイントです。希望する仕上がりや庭の使い方に応じた提案をしてくれる業者なら、納得のいく施工が期待できます。

事前の打ち合わせで、「こちらの希望をきちんと聞いてくれるか」「選択肢を提示してくれるか」を確認し、自分たちの理想に合った施工をしてくれる業者を選びましょう。

職人気質な業者さんには注意しましょう。なぜなら、職人気質な業者さんの中には「これがベスト」と自己判断で計画を進めてしまい、施主様の希望を十分に聞かずに仕上げてしまうケースがあるためです。自分たちの希望をしっかり伝え、対応してくれる業者かどうかを事前に確認することが重要です。

② 庭全体を考えた施工が必要なら、エクステリア専門の業者がベスト!

人工芝を敷くだけでなく、庭全体の排水対策・整地・土留めの施工なども含めて考えたい場合は、エクステリア専門の業者に相談するのがベストです。

エクステリア業者なら、人工芝の施工だけでなく、庭全体のレイアウトや使い勝手を考慮した提案をしてくれます。例えば、「BBQができる庭を作りたい」「洗濯物を1階で干せるようにしたい」「家庭菜園スペースも確保したい」といった具体的な要望にも対応可能です。

人工芝だけでなく、タイルデッキやウッドデッキの設置、ロックガーデンやコンクリート舗装との組み合わせなど、トータルで庭のデザインを考えたい場合は、エクステリア専門の業者に依頼することで、より満足度の高い仕上がりを実現できます。

③ DIYでやる場合は、施工ポイントを押さえないと後悔する

DIYで人工芝を敷く場合は、これまで紹介した施工のポイントをしっかり押さえておくことが大切です。

特に、下地処理や防草シートの施工を適当にすると、後々のメンテナンスが大変になり、結局やり直すことになってしまうケースも少なくありません。施工後に「もっとちゃんとやっておけばよかった…」と後悔しないためにも、「本当に自分でここまでできるか?」をよく考えたうえで判断することが重要です。

DIYはコストを抑えられるメリットがありますが、適切な施工をしなければ、かえって余計な手間や追加費用が発生するリスクもあります。自分で施工するか迷っている場合は、部分的にプロに依頼する選択肢も検討しながら、自分に合った方法を選びましょう。

DIYとプロのどちらを選ぶべきか?

人工芝の施工はDIYでも可能ですが、仕上がりや耐久性を考えると、プロに依頼するのが安心というのが結論です。しかし、DIYにはコストを抑えられるメリットがあり、庭の広さや求める仕上がりによっては、自分で施工するのが適しているケースもあります。

そこで、どのような人がDIYに向いているのか、また、プロに依頼すべきなのはどんなケースなのかを整理しました。

- DIY向きの人

✔ 作業が好きで、手間と時間をかけられる

✔ 庭の面積が小さく、整地がそれほど大変でない

✔ 施工ミスをしないよう、しっかり準備できる - プロ向きの人

✔ 手間をかけずに確実な仕上がりにしたい

✔ 雑草や水はけの問題を根本的に解決したい

✔ 広い面積の施工が必要で、DIYでは負担が大きい

どちらの方法を選ぶにしても、重要なのは施工の精度です。人工芝は適切に敷かないと、数年後にズレや浮きが生じたり、雑草が生えてきたりする可能性があります。

特にプロに依頼する場合は、業者選びが仕上がりを左右するポイントになります。業者によって技術力や対応範囲が異なるため、リサーチをしっかり行い、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

DIYで人工芝敷きを失敗したK様邸の解決策

K様邸では、人工芝のDIYで失敗した経験をきっかけに、庭全体の使い勝手を見直すことになりました。 当初は「もう一度人工芝を敷き直そうか」とも考えられていましたが、雑草の再発のご経験、ご予算の問題を踏まえ、最終的には防草シートと白川砂利による雑草対策を選択されました。

さらにこの機会に、以前から気になっていた物干し場の不便さや道路からの視線の問題もまとめて改善したいということで、屋根付きのテラスと目隠しフェンスの施工も追加でご依頼いただきました。 では実際にどのような工事が行われたかというと。

防草シート・人工芝の撤去、そして防草シート+砂利の敷設

まず、古くなった人工芝と防草シートをすべて撤去。 雑草がシートの隙間から生えていたため、使い回しはせず処分しました。

地面の表面を掘り取り、雑草の根や種をしっかり取り除く。 この作業を怠ると、すぐにまた雑草が生えてしまう。

掘ったあとは地面を平らに整え、でこぼこがないように調整。 水たまりや砂利の沈み込みを防ぐための重要な工程です。

防草シートを敷き詰める。 隙間ができないよう、特に角や配管まわりは丁寧にカット。

最後に白い砂利を一面に敷き詰めて仕上げ。 見た目を整えるだけでなく、紫外線から防草シートを守り劣化防止にもなる。

ウッドデッキの撤去とテラスの増設工事

使わなくなったウッドデッキを解体・撤去。長年の使用で劣化していた木材をすべて取り外し、きれいに片づけます。

掘削(地面を掘る)洗濯干し場にコンクリートを流すための準備。土を取り除き、平らに整えます。

クラッシャーランを敷く。クラッシャーランを敷き詰め、コンクリートの下地を安定させます。これがないと地盤沈下の原因に。

整地と転圧。地面を平らにして、しっかりと押し固めます。

メッシュ筋の配筋と型枠の設置。コンクリートの強度を高めるため、鉄の網を入れて補強します。

コンクリート打設。均一にコンクリートを流し込み、表面を整えます。水が流れるように傾斜も調整。小手で均して仕上げます。

テラス屋根の設置

今回は建物の保証に影響しないよう、家の壁には固定せず独立型にしました。

風で屋根がバタバタしないよう、壁との間に緩衝材を入れて音や揺れを軽減しています。

物干しや目隠しパネルを取り付けて、プライバシーを保護。

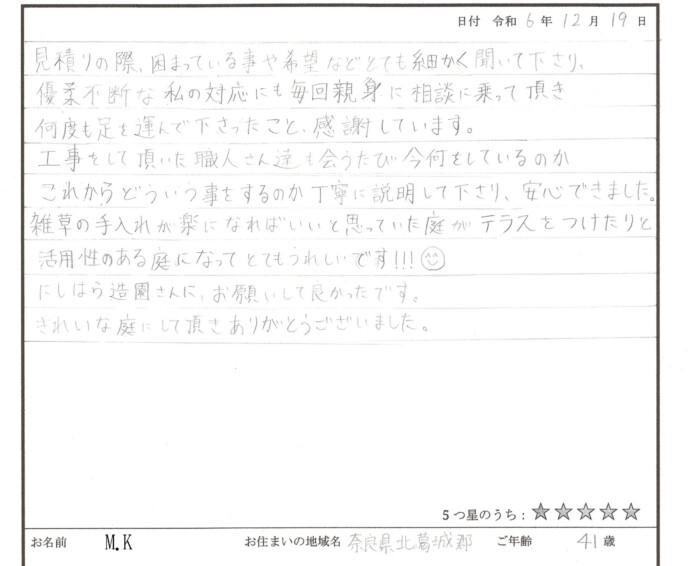

K様邸のお客様の声とビフォー・アフター

見積もりの際、困っている事や希望などとても細かく聞いて下さり、優柔不断な私の対応にも毎回親身に相談に乗って頂き、何度も足を運んでくださった事感謝しています。

工事をして頂いた職人さん地tも会うたびに何をしているのか、これからどういう事をするのか丁寧に説明して下さり、安心できました。

雑草の手入れが楽になればいいと思っていた庭がテラスをつけたりと活用性のある庭になってとてもうれしいです!!!☺

西原造園さんにお願いして良かったです。きれいな庭にして頂きありがとうございました。

- 奈良県北葛城郡

- お名前:M・K様 41歳

- 5つ星のうち:★★★★★

庭に人工芝を敷きたいけど失敗したくない人へ

奈良県にお住いの方へ

あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?

「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」

「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」

そう思っていませんか?

そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、

「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」

「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」

「結局、工事金額はいくらかかるの?」

そう思っていませんか?

これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。

そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料相談」がお役に立てるかもしれません。

毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。

今月はあと4名

お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休