「雑草が生えないようにする方法がないか…」

庭づくりをしていると、多くの方が直面するのが「雑草が生えないようにする方法がないか…」というなやみですよね。

せっかくきれいに整えた庭も、少し放っておくだけで雑草に覆われてしまう…。そんな悩みを抱えている方は非常に多いです。除草してもすぐにまた生えてきて、イタチごっこになりがちです。

さらにいろいろと調べていくと重曹が効くとかお酢がいいとか、熱湯がいいとか…実際にやってみると失敗した、という人も少なくありません。

実は、雑草を根本から生やさないためには、適切な手段を選び、正しい方法で施工することが必要不可欠です。この記事では、実際に現場で多くの雑草対策を行ってきた立場から、効果的かつ長期的な雑草対策方法を8つ厳選し、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較していきます。

この記事を読むと以下のことがわかります:

- 雑草が“根本から生えない”庭にする具体策

- 防草シート・人工芝・固まる土など8つの対策方法

- 各方法の施工難易度・効果・費用の比較

- 見た目と実用性を両立させるポイント

- DIYか業者依頼かの判断基準と費用感

西原造園の代表で職人歴20年以上の現役の造園・庭・外構の職人。施工実績500件以上。施主様の生活背景や状況を理解し戸建ての庭のリフォームをメインに外構・造園・エクステリアプランを作成したり、特にお庭の問題を解決するのが得意。全国紙ガーデン&エクステリアの掲載歴があり、父は一級造園技能士、母は奈良新聞にも掲載された一級造園施工管理技士。仕える事と書いた仕事ではなく、志す事と書いた「志事」をするがモットー。

庭に雑草が生えないようにする方法|雑草対策で効果的な防草・除草方法8選

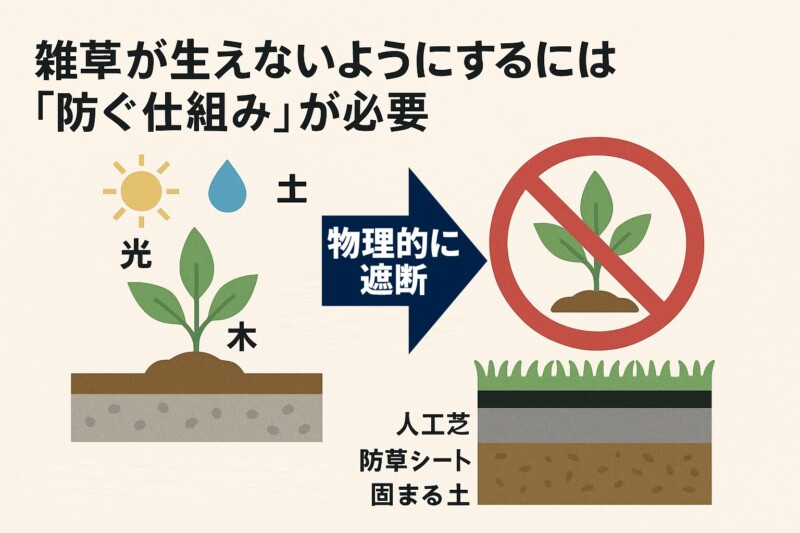

雑草を本格的に防ぐには、一時的な除去ではなく「物理的・化学的に生えにくくする仕組み」が必要です。以下では、実際の施工現場でも使用されている8つの方法を、特徴や注意点とともに紹介します。

方法1:防草シートで庭になるべく雑草が生えないようにする方法

「とにかく草を減らしたい」という方に最初におすすめするのが防草シートです。シートを敷くことで日光を遮断し、雑草の発芽そのものを防ぎます。特に地面がむき出しの庭では、もっともコスパが良く、施工も比較的簡単な対策です。

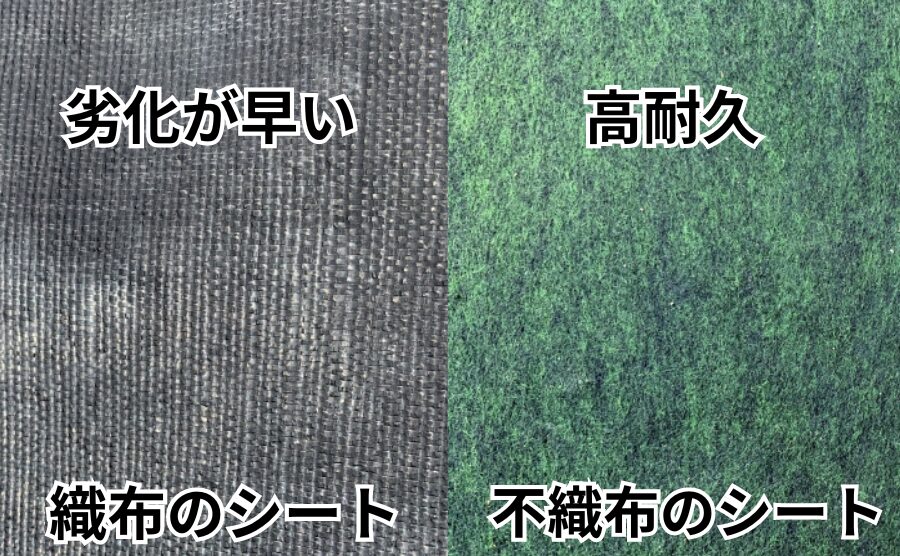

防草シートにはピンキリがありますが、おもに織布タイプと不織布タイプがあります。

正直なところ織布タイプは安価ではありますが、1〜2年で破れて雑草が突き抜けてきたという状況を何度もみてきています。そのため私の現場では厚みが0.4mm以上、透水性と遮光率が高い「不織布タイプ」を選ぶのが基本。ホームセンターよりもプロ用資材のほうが耐久性は段違いです。

施工のポイントは「下処理」と「土をむき出しにしないこと」。防草効果を長持ちさせるためには、施工前に既存の雑草を根ごと取り除く下処理が欠かせません。 地面の下に雑草や種子が残っていると、防草シートのわずかな隙間やピンの打ち込み穴を突いて再び発芽する恐れがあります。

また、防草シートの端やつなぎ目、雨水桝まわりなどの切り込み箇所は土が露出しやすく、草の再発リスクが高いポイントです。 これらの箇所はしっかりと重ね幅を取り、隙間を覆うように丁寧に防草シートを切ったり、目地材で封鎖するなどの対策が必須です。

「敷いて終わり」ではなく、“生えさせない構造”を丁寧に仕込むことが、雑草ゼロの庭をつくるカギです。

ちなみに防草シートの施工はDIYも可能ですが、曲線が多い庭や段差がある場所、雨水桝や汚水桝が多いお庭は、プロに頼んだ方が美しく仕上がります。

方法2:防草シート+砂利・砕石でおしゃれに雑草が生えない庭をつくる

防草シートの上に砂利や砕石を敷く方法は、見た目の美しさと防草効果を両立したい方に向いています。砂利だけを敷くと雑草が隙間から生えますが、防草シートと併用すれば見た目を損なわずに草を防止できます。

砕石は粒の大きさによって踏み心地が変わるため、歩く場所なら5〜20mm程度の砕石が無難。白系の化粧砂利や那智黒などを使えば和風にも洋風にも演出可能です。錆砂利や白川砂利を使うのとオシャレを演出できます。大き目の石を使ったロックガーデンもお勧めです。

注意点は、厚みをしっかり確保すること(概ね3~5cm)。薄いと歩くたびにシートが露出して見た目が悪くなります。また、踏圧がかかる場所では「砕石(クラッシャーラン)」を先に敷き詰めて下地を安定させると、沈みにくく長持ちします。

私の現場では、駐車場脇や家の周り、使用頻度の少ないお庭にこの組み合わせを使うことが多く、10年以上ほぼ草が生えない状態をキープできています。

方法3:人工芝で見た目も良く雑草を防止|防草シートとの併用が効果的

「子どもが遊べる庭にしたい」「見た目も自然にしたい」という方には人工芝がおすすめです。ただし、防草効果を期待するなら防草シートとの併用が絶対条件です。

人工芝単体では繋ぎ目や水抜き穴から草が出てきますが、防草シートを敷いた上に人工芝を敷けば視覚的にもキレイで草が生えにくい環境を作れます。人工芝は水はけの良いもの、UVカット加工されたものを選ぶと長持ちします。

施工ポイントは「下地処理」です。私の経験上、地面をしっかり締め固めていないと、数年後に芝が波打ったり、浮き上がるトラブルがよく起きます。

特に、下地に砂を使うのはNGです。砂は地盤が締まりにくく、使っていくうちに地面が凸凹しやすくなるため、施工直後はキレイでも数年で見た目が崩れてしまいます。

そのため下地には、しっかり締まる素材(私の現場では“真砂土”を使用)を使い、整地・転圧を丁寧に行うことが基本です。

あわせて、排水勾配をきちんと確保することで、雨水による浮きや泥化も防げます。

費用は高めですが、見た目・実用性・メンテナンス性を総合して非常に満足度が高い方法です。DIYでも可能ですが、端部の処理や固定が甘いと劣化が早いため、可能であればプロ施工がおすすめです。

方法4:雑草の生えない土「固まる土」での雑草対策

「土の雰囲気を残しつつ草を防ぎたい」場合に最適なのが固まる土です。

固まる土とは、セメント成分を含んだ特殊な土で、水を撒くだけで自然に硬化する防草資材です。

見た目は自然な土そのままの風合いを保ちながら、地表を固めて雑草の発芽を物理的に防ぐことができます。

私の施工現場でも固まる土はよく使用しており、特に植木の植え込みの中・花壇まわりや建物まわり、犬走りや、庭の通路・飛び石のあいだなど、雑草が目立ちやすく歩行頻度の低い場所に適しています。また、墓地・お墓まわりなどにも効果的です。

1㎡あたり約6,000〜10,000円程度で、仕上がりや予算に応じて複数の製品から選択できます。

施工手順は、地面の整地→適宜クラッシャーラン→転圧→固まる土を均等に敷き→散水→養生。シンプルですが、傾斜や水はけの設計を誤ると、水たまりやコケの発生・ひび割れの原因になります。

デメリットは、強い衝撃や雨による劣化が徐々に進む点。ただし、施工後2〜3年はほぼ草が生えない状態を維持でき、補修も部分的に可能です。自然派志向の方や、雑草を防ぎつつ柔らかい景観を保ちたい方におすすめです。

方法5:除草剤で雑草の駆除効果を最大化する使い方と注意点

即効性を求めるなら除草剤も有効です。ただし使い方には注意が必要です。除草剤を誤って使用すると、期待する効果が得られないだけでなく、周囲の植物への被害や土壌・水質の汚染など、環境への悪影響を引き起こす可能性があります。

除草剤には大きく分けて「茎葉処理型(即効性)」と「土壌処理型(持続性)」の2種類があります。庭全体を草の生えない状態にしたい場合は、土壌処理型の粒剤を使うのが効果的です。ただし、誤って植木や花にかかると枯れるため注意が必要です。

施工時のポイントは、「晴れた無風の日に」「指定の希釈倍率で」「ゴーグル・手袋着用」で行うこと。特に小さなお子さんやペットがいるご家庭では、安全性の高い天然系除草剤や、使用後に洗い流せるタイプを選ぶと安心です。

私の現場では、防草シートを施工する前の除草作業や、すき間からの雑草駆除で除草剤をスポット的に活用しています。使いすぎず、他の方法と組み合わせることが鍵です。

除草剤の効果的な使用時期とタイミング

除草剤の効果を最大限に引き出すためには、適切な時期とタイミングでの使用が重要です。

- 茎葉処理型(液体タイプ): 雑草が生い茂る4〜10月頃が適しています。雑草が小さいうちに散布することで、効果的に除草できます。

- 土壌処理型(粒剤タイプ): 雑草の発芽前や発芽初期に使用するのが効果的です。春先(3月~5月頃)に散布することで、より雑草の発生を予防できます。

また、散布の際は、雨が降る前後や風の強い日は避け、晴れて風のない日に行うと、除草剤の効果を高めることができます。特に土壌処理型の除草剤は、土壌が適度に湿っている状態で使用すると、成分が浸透しやすくなります。

適切な時期と方法で除草剤を使用することで、雑草の発生を効果的に抑えることができます。

方法6:コンクリート舗装で雑草を完全封鎖する防草対策

「二度と雑草を見たくない」「完全に生えない状態を保ちたい」という方には、コンクリート舗装が最も確実な方法です。住宅の犬走り・アプローチ・駐車場・勝手口まわりなど、雑草がしつこく生える場所において、完全防草を実現できるの手段といっても過言ではありません。

コンクリートは物理的に土壌を遮断し、日光・空気・水を通さないため、草が発芽する条件自体をなくす構造です。私の施工経験上、10年以上雑草ゼロを維持している事例も多くあります。

ただし、目地やひび割れ部分の隙間からは草が出ることもあるため、完全防草には“目地の処理”もセットで考える必要があります。

ただし、厚みをしっかり確保すること(最低でも7cm以上)や、鉄筋メッシュ(メッシュ筋)を入れてクラックを抑える設計を行うことで、雑草が生えるリスクは大幅に下げることが可能です。

また、壁際や縁の部分など隙間ができやすい箇所は、経年で劣化が見られた場合にはモルタルなど補修することで、防草効果を長持ちさせることができます。

費用相場は1㎡あたり7,000円~13,000円前後(下地処理込み)。面積が広いとコストがかさみますが、メンテナンスフリーの利点は絶大です。駐車場や通路など、頻繁に使う場所に導入すれば、雑草に悩むことなく10年以上快適な環境を維持できます。

注意点としては、完全に固めるため排水処理が必要になる点と、夏場に表面温度が上がりやすいこと。周囲に樹木がある場合はコンクリートに根が干渉して浮きやひび割れの原因になるため、事前に防根対策が必要です。

方法7:グランドカバー植物で雑草が生えないようにする植栽の工夫

「自然な雰囲気を楽しみながら、雑草も抑えたい」という方には、グランドカバープランツが有効です。これは背が低く、横に広がる植物を使って地面を被覆し、雑草の発芽を防ぐ方法です。

代表的な種類としては、クラピア・ヒメイワダレソウ・リッピア・タマリュウ・セダム類などがあります。私の現場では特にクラピアやヒメイワダレソウを多く使いますが、どちらも1シーズンでかなり広がるうえ、根もしっかり張って雑草を寄せ付けにくくなります。(植える量や場所にもよります)

ただし、完全に雑草ゼロというわけではありません。植え付け直後や密度が低い時期には一時的に草が混じるため、最初の1年程度は軽いメンテナンスが必要です。さらに、芝刈り機や草刈り機での刈り込みが年1〜2回必要な種類もあり、完全放置とはいきません。

選定のポイントは、日当たり・耐寒性・踏圧への強さ。例えば、日陰ならタマリュウ、踏圧に強い場所はクラピア、ロックガーデン風にしたい場合はセダムが適しています。防草シートや他の対策に比べると自然の風合いが活かせるうえ、ヒートアイランド対策にも効果的です。

方法8:熱湯や酢など自然派除草方法の効果とデメリット

「できれば薬剤は使いたくない」「ペットや子どもへの影響が心配」という方が試したくなるのが、熱湯・酢・重曹などの“自然派”除草法です。SNSや家庭菜園の現場で注目されることもありますが、現場の職人としては、あくまで一時しのぎの応急処置として使うものという立場です。

たとえば熱湯は、植物の細胞を破壊して枯らしますが、根が深い雑草には効果が弱く、すぐに再生するケースがほとんど。また、酢は土壌のpHを変えて雑草の成長を妨げますが、効果は一時的で、濃度を上げすぎると周囲の植物や土壌微生物にもダメージを与えてしまいます。

私の現場でこの手法を導入したケースでは、「隙間に生えた少量の雑草だけをピンポイントで処理」する場面で使うことがありましたが、面積の広い庭全体に使うのは現実的ではありません。また、酢や重曹は金属を腐食させたり、臭いが残ったりするリスクもあるため、近隣トラブルにならないよう注意が必要です。

まとめると、これらの方法は「草が生えた後にすぐ枯らす」対処法であり、そもそも草を生やさない仕組みにはならないという点を理解して使うべきです。もし「安心安全な対策」を求めるなら、天然素材の防草シートやグランドカバープランツとの併用が現実的な選択肢です。

あなたの庭に最適な雑草対策はどれ?8つの方法を徹底比較

雑草対策にはさまざまな方法がありますが、すべての庭や家庭に同じ方法が最適とは限りません。ここでは「維持管理のしやすさ」「コスト」「デザイン性」といった観点から、8つの代表的な対策法を比較し、読者の条件に合った選び方を提案します。

| おすすめ手法 | 管理負担 | 注意点 |

|---|---|---|

| 防草シート+砂利 / 人工芝 | 非常に少ない(10年近く放置可)※点検は必要 | シート劣化・砂利の散乱・人工芝の端部処理 |

| コンクリート / 固まる土 | 施工後の手入れほぼ不要 | 経年劣化時の補修が必要(ひび割れ・沈下) |

| グランドカバープランツ | 意外と手間(刈り込み・掃除・葉の補修) | 見た目は良いが日常的な手入れが必要 |

| 除草剤 | 散布作業が定期的に必要 | 天候依存・誤散布リスク・長期では手間がかかる |

| 防草シート(中〜上級)+安価な砂利 | DIY可能・コストパフォーマンス高い | 材料の質と施工精度が重要 |

| 固まる土 / 人工芝(DIY) | 施工面積が広いと割高 | 品質と下地処理に手間が必要 |

| 除草剤(定期使用) | 短期的には低コスト | 防草ではなく除草/継続使用が前提 |

維持管理のしやすさで選ぶ草対策のポイント

「とにかく手間をかけたくない」「高齢の家族でも扱える方法が良い」という方は、維持管理の負担が少ない方法を選ぶのが鉄則です。防草対策をしても、結局メンテナンスが面倒になって放置されるケースは少なくありません。

実体験として、最も管理が楽なのは防草シート+砂利(人工芝)の組み合わせです。前者は10年以上ほぼ放置でもOK。後者も10年はほとんど雑草が出ません。ただし、防草シートの劣化や砂利の散乱は定期点検が必要です。

コンクリート舗装や固まる土といった“舗装型”の対策は、他素材に比べて手入れの回数そのものが圧倒的に少なくて済みます。 補修が必要になる場面もありますが、施工後の草取りや掃除がほぼ不要で、実質的には“放置に近い状態”を維持しやすいのが特長です。

逆に、グランドカバー植物は一見メンテナンス不要に見えても、刈り込み・清掃・葉の補修などが必要になるため、意外と手間がかかるというのが現場の実感です。

除草剤は即効性が魅力ですが、定期的な散布が必要なうえ、誤散布リスクや季節・天候による効果の変動があるため、長期的に見ると手間はそれなりに発生します。

おすすめは、「初期施工にやや手間をかけて、あとはラクに維持できる方法」。そういった観点では、防草シートを正しく敷いたうえで砂利や人工芝を被せるスタイルがバランスに優れています。

コストを抑えて効果的に雑草が生えない庭をつくる方法

「予算が限られている」「広い面積をカバーしたい」そんな場合は、コスト対効果をしっかり見極めることが重要です。

DIYで安価に済ませたいなら、ホームセンターなどで手に入る防草シート(中〜上級品)+安価な砂利の組み合わせがベストです。1本あたり7,000〜20,000円前後で施工可能で、5年~7年程度は安定して効果が持続します。

固まる土は見た目が自然でコンクリートより安いのですが、面積が広いと1㎡3,000〜5,000円程度とやや割高になりがちです。人工芝も同様で、DIYなら安く抑えられますが、見た目と耐久性を両立するには品質の高い芝としっかりした下地施工が必要になります。

除草剤は1回あたりのコストは低く抑えられますが、定期的に買い足す必要があるため、年間コストが積み重なる点を見落としがちです。加えて、草が生えた後の対処になるため、防草という観点では限界があります。

現場でよく使う費用節約テクニックとしては、「見える場所はおしゃれにしっかり施工し、裏庭や犬走りなどはコストを抑えた簡易防草で済ませる」という手法。部分的な使い分けで、全体の費用を抑えながら見た目と機能を両立できます。

見た目・デザイン性と防草効果のバランスを取るには

「殺風景な庭にはしたくない」「おしゃれに仕上げたい」場合は、見た目の美しさと防草効果をどう両立させるかが鍵になります。

この場合におすすめなのは、防草シート+化粧砂利や自然石+アクセント植栽というスタイルです。私の現場でも、お客様から最も満足度が高いと感じるのがこの組み合わせ。シンプルで清潔感がありつつ、草もほとんど生えません。

人工芝もビジュアル面では人気ですが、施工が雑だとつなぎ目が目立ったり、数年後に色ムラが出て逆効果になることも。耐久性を重視してUVカット・高密度タイプを選ぶこと、端部処理を丁寧に行うことがデザイン面での成功ポイントになります。

また、グランドカバープランツを組み合わせると、ナチュラル感が加わって庭全体の雰囲気が柔らかくなるため、花壇やアプローチに限定的に使うと効果的です。

最終的には、「見た目優先で多少の草取りは許容するか」「完全防草を優先してデザインはシンプルにするか」というバランス感覚が求められます。現場では、デザイン性重視ゾーンと防草重視ゾーンを分けて設計することが最も満足度の高い仕上がりになります。

草刈り・草むしり・草取りでは雑草は防げない?限界と防草対策の違い

「草刈りしてもすぐまた生える」「毎回むしってるけどキリがない」──こうした声は現場で本当によく耳にします。雑草対策として草刈り・草取りを続ける人は多いですが、実はこれらは“防草”ではなく“応急処置”に過ぎません。この章では、草刈り・草むしりの限界と、防草との根本的な違いを明らかにし、なぜ仕組みとして防ぐ必要があるのかを解説します。

草刈りの効果とデメリット|なぜ防草にならないのか

「草刈り機を買ったけど毎月やらないとダメ」「一時的にはキレイになるけどすぐ伸びる」──これは草刈りを主な対策としている方に多い悩みです。実際のところ、草刈りは見た目を整える手段であり、雑草の“根”には全く影響を与えていません。

現場で見てきた中でも、草刈りだけで対応しているお宅は、1〜2週間で再び雑草が復活し、長期的にはむしろ草の勢いが増す傾向があります。というのも、草刈りを繰り返すことで雑草が環境に適応し、より根を深く、茎を強く進化させてしまうからです。

さらに、草刈り機の使用には危険もあります。石跳ねによるケガ、刃の摩耗、エンジンのメンテナンスなど、見た目以上に管理コストがかかります。高齢者や女性の方が使いこなすには不向きなケースも多いです。

草刈りは「雑草でも見栄えを良くする」手段であって、「雑草を減らす」方法ではないというのが最大の落とし穴。防草としての効果を求めるのであれば、根本的に日光・空気・水を遮断する物理的な対策が必須になります。

草むしり・草取りの頻度と労力を減らすためにやるべきこと

「朝夕に草取りしているけど追いつかない」「膝や腰が限界」──そう訴えるご家庭ほど、広範囲に手作業で草取りをされている印象です。ですが、草むしりは根まで抜けないことが多く、地中の種子にも影響を与えないため、根本解決にはなりません。

特に春〜初夏にかけては、1週間に1回の頻度でも追いつかないほど雑草の成長が早いため、「やればやるほど終わらない」という悪循環に陥るケースが多くあります。

私の現場では、お客様が「毎週半日は草取りしていた」という話を聞いたことがあります。これを時間換算すると、1回あたり約4時間 × 週1回 × 年間50週として、年間約200時間もの時間を雑草処理に費やしていた計算になります。

これは1日8時間労働で換算すると実に25日分=まるまる1か月仕事を休んで草取りをしていたことになります。

この労力を減らすには、「草が生える環境自体を変える」以外に道はありません。防草シート・砂利・固まる土・人工芝など、一度施工すれば数年単位で草取りの頻度が激減します。

手作業に頼りすぎず、“一手間を先にかけて後を楽にする”という発想の転換が、雑草との長期戦に勝つためには必要です。

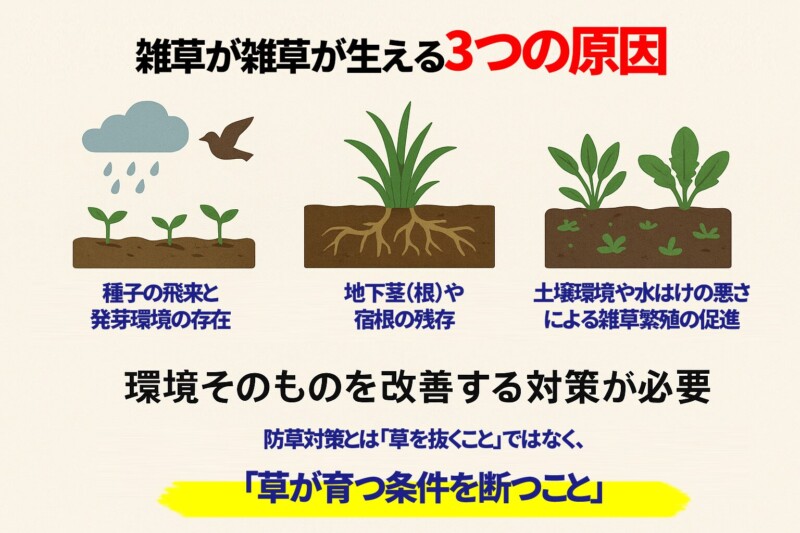

雑草が生えないようにするには「防ぐ仕組み」が必要

「草を抜いてもまた生える」「雑草との戦いに終わりが見えない」──その理由は、そもそも雑草の発生メカニズムを理解せず、“対処療法”ばかりを続けているからです。

雑草は、種子が風や動物、雨などによってどこからでも運ばれてきて発芽するという特性を持っています。つまり、表面の草を取り除くだけでは、地中や空中に潜む“次の発芽要因”を断てていないのです。

そのため、雑草を本気で防ぎたいなら「防草」という考え方が必要です。これは、物理的・化学的に“草が生える条件そのもの”をなくす対策であり、防草シートやコンクリートなどの舗装、グランドカバーといった手法が該当します。

私が現場で重視しているのは、「除草+防草のセット運用」。つまり、まず除草剤や草刈りや土の鋤取りで現状の草を処理し、そのあとに“防草環境”をつくることで、根本的な対策が完成します。中途半端な対処では、どれだけ手間をかけても元通りです。

最終的には、“草が生えない構造にしてしまう”ことが、もっとも確実で手間がかからない方法になります。これを意識するだけでも、庭づくりや雑草管理の考え方が大きく変わってきます。

DIY?それとも業者?雑草を生えないようにする施工方法と費用比較

雑草対策は、素材選びだけでなく「DIYで自分でやるか」「専門業者に任せるか」でも大きく結果が変わります。この章では、実際の施工現場で見てきた実例とともに、費用・仕上がり・失敗リスクなどを踏まえた判断基準をお伝えします。

| 比較項目 | DIY施工 | 専門業者に依頼 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 安い(1㎡あたり1,500〜2,000円が目安) | 高め(防草シート施工で5,000〜13,000円/㎡) |

| 施工の自由度 | 自分のペースで進められる | プロに任せるため、工程管理は不要 |

| 施工品質・耐久性 | 仕上がりにバラつきあり/失敗リスクも高い | 土の状態・排水設計まで対応/10年以上の耐久性 |

| 時間・労力 | 休日にコツコツ。整地や立ち上げ処理が大変 | 手間ゼロで完了。再施工の可能性も低い |

| よくある失敗 | シート破れ・沈下・雑草再発 | 材料の質・下地が甘い業者にあたるとトラブル |

| 向いている人 | 安く済ませたい・DIYが好きな方 | 見た目・耐久・管理のラクさを重視する方 |

お金のかからない雑草対策をDIYで行う際の注意点

「なるべく安く済ませたい」「自分のペースでやりたい」という理由でDIYを選ぶ方は少なくありません。確かに、材料を自分で用意し、施工を行えば人件費がかからないため、トータル費用は業者の半分以下に抑えられることが多いです。

ただし、DIYにはいくつかの落とし穴があります。特に多いのが、整地不足・施工ミス・耐久性不足による再施工のパターン。私の現場でも、「自分で防草シートを敷いたけど1年でボロボロになった」「砂利が沈んで雑草が出てきた」という相談はよくあります。

DIYで成功するためには、以下のポイントを押さえてください:

- 地面の勾配計算と整地を丁寧に行うこと(これが一番重要)

- 防草シートは品質の高い物を選ぶ

- 雑草は土ごと処理する

- シートの壁際などは3センチ~5センチほど立ち上げる

DIYなら防草シート+砂利で1㎡あたり1,500〜2,000円程度で仕上がることが多く、面積の広い庭では大きなコスト削減につながります。ただし、時間と労力がかかるため、休日にコツコツ進める覚悟が必要です。

専門業者に依頼して雑草が生えない庭をつくるメリット・デメリット

「手間なくしっかり防草したい」「プロに任せて失敗を防ぎたい」という方には、やはり業者依頼が安心です。特に、防草シート+人工芝、防草シート+砂利、防草コンクリート、固まる土など下地処理が仕上がりに大きく影響する対策では、施工品質が効果と耐久性に直結します。

私たちプロが行う場合、施工前の土の状態や雨水の排水設計まで含めて一貫対応します。これにより、お庭に水がたまりができてしまうといった問題を予防できます。

費用はDIYに比べて高く、例えば:

- 防草シート:5,000〜13,000円/㎡

- 人工芝施工:5,000〜15,000円/㎡

- コンクリート舗装:7,000〜13,000円/㎡

ただし、「仕上がりの美しさ」「施工後のメンテ不要」「再施工リスクの回避」を考えると、10年以上安心できる投資とも言えます。

デメリットは「業者による品質差」。安さだけで選ぶと下地が甘くてすぐに雑草が出る、使う材料が粗悪というケースもあるため、見積もり内容と施工事例をしっかり確認しましょう。

業者選びで失敗しないための比較ポイント

「どの業者に頼めば安心なのか分からない」というのは、多くの方が抱える疑問です。実際に、私の業界でも安かろう悪かろうの業者、営業だけ強くて施工は下請け任せという会社が多いのも事実です。

特に、一括見積のように“価格だけ”で複数業者を比較する仕組みでは、工事内容や素材の質に関する判断材料が不足しがちです。 最終的に“安いけど雑草が再発した”“誰が施工したのか分からない”といったトラブルに繋がるリスクもあるので十分注意しましょう。

業者選びで見るべきポイントは以下の通りです:

- 施工実績が写真付きで公開されているか

- 見積書に材料の仕様(メーカー・厚み・数量)が明記されているか

- 施工前にヒアリングを丁寧に行うか

- 防草の“維持年数”に関して説明を果たしているか

- 雑草対策に特化した提案ができるか(外構全体の知識を含む)

私自身、業者として意識しているのは、「使う素材の選定理由を説明できること」と「現場環境に応じた設計提案ができること」です。価格だけでなく、「長期的に維持できるかどうか」「見た目が悪くならないか」「住まい全体の使いやすさを損なわないか」までを含めて判断しましょう。

相見積もりを取る場合でも、「どこまで施工してくれるのか」「材料のグレードは?」を具体的に比較することで、単なる金額の比較ではなく“施工価値”の比較ができるようになります。

庭の雑草が生えないようにするには?よくある質問 Q&A

雑草対策について調べていると、具体的な施工方法や費用だけでなく、「こんな場合はどうすれば?」という細かな疑問も出てくるものです。この章では、現場でよく聞かれる質問に対して、実務経験に基づいた明確な回答をQ&A形式でお届けします。

- 防草シートの上に人工芝は敷けますか?

-

はい、むしろ人工芝を敷く場合は必ず防草シートと併用すべきです。

人工芝単体では雑草を完全に防ぐことはできません。繊維の隙間や端部から光が差し込むことで、下から草が生えてくるため、防草シートで遮光・遮根することが不可欠です。防草シートは遮光率・耐久性の高いタイプ(目安:遮光率99%以上・厚さ0.4mm以上)を選びましょう。施工では端部処理(コーキングやテープ固定)をしっかり行うこともポイントです。

- 除草剤はいつ撒くのが一番効果的ですか?

-

春の発芽直前(3〜4月)と、秋の種子発芽前(9〜10月)がおすすめです。

特に土壌処理型(粒剤)を使うなら、雑草が生える前のタイミングが最も効果的です。一方、茎葉処理型(液剤)は草が伸びてから散布する必要があるため、雑草の背丈が15〜30cm程度になった時点での使用が目安です。なお、除草剤の効果は気温・天候に左右されるため、晴れた日を選び、風がない朝または夕方に散布するとより安定した効果が得られます。

- 防草シートの寿命はどれくらい?何年くらいで交換が必要ですか?

-

製品によりますが、一般的に3〜15年が目安です。

安価なホームセンター品は1〜3年程度で破れやすく、雑草が突き破ってくることがあります。一方、プロ仕様の高耐久タイプ(ポリエステル・PET系・厚み0.4mm以上)なら10年以上持つものもあります。シートの上に砂利や人工芝を敷いて紫外線を遮ることで、劣化を2倍以上遅らせることが可能です。

- グランドカバー植物だけで雑草を完全に防げますか?

-

完全に防ぐことは難しいですが、“大幅に減らす”ことは可能です。

クラピア・リッピア・タマリュウなどのグランドカバーは、地表を覆って日光を遮断することで雑草の発芽を防ぐ効果があります。ただし、植え付け初期や密度が低い時期には雑草が混ざるため、1年目は軽い手入れが必要です。2年目以降に密に広がれば、ほぼ草が生えない状態に近づけます。また、踏圧や日照条件に合った品種選定が重要です。

- 犬がいる家庭でも安全な雑草対策はありますか?

-

あります。防草シート+砂利や、天然素材の除草剤、固まる土などが有効です。

犬がいる場合は、除草剤の使用には特に注意が必要です。強力な薬剤が残っている場所を犬が舐めたり触れたりすると、中毒のリスクがあります。天然成分由来の除草剤(ペラルゴン酸など)を選ぶか、薬剤を使わずに物理的な防草(防草シート・固まる土・人工芝など)で対策するのが安心です。

- 雑草がコンクリートの隙間から生えてきます。どうしたらいい?

-

隙間を完全に埋めるか、防草用の目地材で封鎖しましょう。

コンクリートのひび割れや目地から草が生える場合、そこにわずかな土や水分が溜まり、種子が根付いてしまうのが原因です。対処法としては、コーキング材やモルタルで目地を再施工する、専用の防草目地材(砂+樹脂)を充填するのが効果的です。手間がかかりますが、一度やれば数年単位で再発を防げます。

- 庭の一部だけ雑草対策するのは効果ありますか?

-

はい、部分的な施工でも十分な効果が期待できます。

全体を施工するのが理想ですが、雑草が目立つ場所や人の出入りが多い場所だけでも対策すれば、メンテナンス負担は大きく軽減されます。実際の現場でも、犬走り・勝手口・アプローチ・ウッドデッキ下など部分施工で済ませるケースは多く、予算に応じた設計が可能です。

- 防草シートの上に家庭菜園はできますか?

-

基本的にはおすすめできません。

防草シートの上に土を盛っても、その土に含まれる雑草の種から草が生えますし、水はけや根の呼吸が妨げられ、野菜の生育にも悪影響を与えます。家庭菜園を作るなら、防草シートは使わず、除草と土壌管理で対応するのが基本です。どうしても雑草対策をしたい場合は、通路部分のみに防草シートを使い、植える部分は地植えにするのが現実的です。

雑草が生える原因と放置リスク|生えないようにするには何をすべきか

雑草がなぜ生えるのかを理解しないまま、対策をしても一時しのぎに終わってしまいます。この章では、雑草が発生する根本原因と、それを放置することで起こるリスク、さらに「生えない状態を作るために何をすべきか」を掘り下げて解説します。

雑草はなぜどこからでも生えてくるのか?

「前は何も生えてなかったのに、いつの間にか草だらけに…」という経験をしたことはありませんか?これは、雑草が“風・鳥・雨水”などで運ばれてきた種子によって自然に発芽するからです。

また、土壌中には無数の“種子バンク”と呼ばれる眠っている種子が存在しており、地面が掘り起こされたり、日光が差し込むことで目を覚まして発芽します。つまり、「今、雑草がないから大丈夫」ではなく、「条件が整えばいつでも生える」という前提で対策を考える必要があるのです。

日当たりの良さ、適度な湿度、風通しの悪さ、踏圧の少ない場所などが、雑草にとって“好立地”。特に、建物の北側や犬走り、フェンス沿い、ウッドデッキ下は発芽が多い傾向があります。

雑草を放置することで起こる4つのリスク

「見た目が悪くなる」だけで済むならまだしも、雑草の放置には以下のような実害があります:

- 虫の発生源になる

雑草が茂ると、蚊・ダニ・アブ・ムカデなどが潜みやすくなります。ペットやお子さんがいる家庭では特に注意が必要です。 - アレルギー・健康被害の原因に

ブタクサやカナムグラなど、花粉や棘を持つ雑草はアレルギーや皮膚炎の原因になることもあります。 - 近隣とのトラブルリスク

敷地から飛んだ種子が隣家の庭に生えることで、無用なご近所トラブルに発展するケースも実際にあります。 - 固定資産評価や景観に悪影響

空き地や駐車場などの雑草は、資産価値や売却時の印象にも悪影響を与える要素です。

これらは単に「放っておくと伸びる」以上に、生活や資産に対するリスクに直結する問題です。

雑草を“生えないようにする”ために今すべきこと

雑草の発生を本質的に防ぐには、「抜く」「刈る」ではなく、“環境から草の成長条件を取り除く”ことが最優先です。つまり、防草対策を行う際には以下3つの視点で考えることが必要です:

- 遮光する(防草シート・人工芝・植栽)

日光を遮ることで、発芽そのものを防ぐ。 - 空気・水・養分の流入を遮断する(コンクリート・固まる土)

発芽条件を物理的に封鎖する。 - 美観と合わせて草が育たない構造に変える(砂利・景観舗装)

見た目を損なわず、草が根付かない設計にする。

私の現場でも、最初は草むしりだけで済ませていたお客様が、防草シート+砂利や人工芝に切り替えてから年間の草管理時間がゼロに近づいた例は多数あります。重要なのは「雑草の習性に合わせた“予防構造”を最初に作ってしまう」ことです。

まとめると、雑草対策で本当に大切なのは、草を「処理」するのではなく、「生えない前提」にしてしまうこと。それが時間・労力・ストレスのない快適な庭づくりへの近道です。

あなたに合った雑草対策の選び方|庭の条件別チェックポイント

雑草対策には多くの方法がありますが、どの手段を選ぶべきかは「庭の条件」「予算」「使用目的」によって大きく変わります。この章では、庭の状況に応じた最適な防草方法を選ぶための判断軸を、現場での経験をもとにご提案します。

庭の広さや日当たりに合わせた草対策の考え方

庭の広さや日照条件は、選ぶべき防草方法を大きく左右します。例えば広い庭であればコストがかかりにくい方法を選ぶ必要がありますし、日陰が多い場合は植物の選定に注意が必要です。

私の経験上、以下のようなマッチングが成功しやすいです:

- 広くて日当たり良好な庭 → 防草シート+砂利 or クラピア(広がりやすく維持コストが低い)

→ 初期コストを抑えつつ、長期的に防草効果を維持したい方に適しています。クラピアは踏圧にも比較的強く、管理も年数回の刈り込みで済みます。 - 狭くて人がよく通る庭 → 防草シート+人工芝 or 固まる土

→ 雑草が生えやすい場所でも、しっかり整地して人工芝を敷けば、見た目も良く安全性も高いです。固まる土は自然な見た目を保ちつつ防草が可能。 - 日陰が多い庭 → タマリュウ・リュウノヒゲなどの日陰対応グランドカバー + 部分的に防草シート

→ 一般的な植物が育ちにくい場所では、日陰に強いグランドカバーでカバーするのがベスト。合わせて、隙間部分には防草シートを使用するとメンテナンスが最小限になります。 - 風通しが悪く湿気が溜まりやすい庭 →コンクリート or レンガ・タイル・平板+排水勾配設計

→ 雑草だけでなくコケやぬかるみのリスクもあるため、水はけを重視した舗装設計が重要。防草+歩きやすさの両立が可能です。

現場で多くの施工を経験して感じるのは、「庭全体を一つの手法で統一する必要はない」ということ。部分ごとに適した手法を使い分けることで、コストを抑えつつ高い満足度が得られます。

雑草の種類と生えやすさで選ぶ除草手段

庭に生える雑草の種類によって、適した対策法も異なります。以下は現場で特によく見かける雑草と、それに合った対策方法です:

- スギナ・チガヤなど地下茎タイプ → 防草シートは貫通されやすいので、厚手+遮根シート併用が必須

→ 厄介な雑草の代表。防草シートの壁際から生えてくるので、見つけ次第生長する前に取る。その後防草シートを少しめくって除草剤を撒くと効果的。 - ドクダミ・ヨモギなど繁殖力が高い多年草 → 防草+部分舗装で封じ込める

→ 地中に根が広がっているため、表面処理だけではすぐ再生します。コンクリートや固まる土での“地表の遮断”が最も効果的。 - 一年草(オヒシバ、メヒシバなど)→ 防草シートや砂利で光を遮るだけで発芽を抑制可能

→ 繁殖力は高いが、比較的表層で発芽するため、防草シート単体でも効果は高いです。

手間・コスト・安全性を比較して雑草が生えないようにする方法を選ぶ

最終的に防草方法を選ぶ際は、「どれだけ楽に続けられるか」「予算内に収まるか」「家族やペットに安全か」という3つの軸で考えるのが合理的です。

| 対策方法 | 難易度 | コスト(DIY・目安/㎡) | 安全性 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 防草シート+砂利 | ★★☆ | 約2,000〜3,500円 | ◎ | コスパ高く、DIYにも向く |

| 人工芝(高耐久) | ★★☆ | 約6,000〜10,000円 | ◎ | 見た目と実用性が両立 |

| 固まる土 | ★★☆ | 約3,000〜5,000円 | ◎ | 自然風景重視の方向け |

| コンクリート舗装 | ★★★ | 約8,000〜12,000円 | ○ | メンテ不要だが排熱に注意 |

| 除草剤 | ☆☆☆ | 年間1,000〜5,000円程度 | △〜○ | ペットや野菜周辺は注意 |

| グランドカバー | ★☆☆ | 初期:苗代+土壌改良 | ◎ | 自然派・景観重視向け |

上記の価格はあくまで目安です。

私のおすすめは、「部分的に防草シート+砂利」「見える場所は人工芝」「日陰はグランドカバー」などのミックス施工。これにより、安全性・見た目・手間・コストの全バランスを最適化できます。

結論として、雑草を“生やさない庭”にするには、見た目やコストだけでなく、「自分の生活スタイルに合うか」を軸に選ぶことが成功のカギです。業者に相談する際も、この視点をもって希望を伝えることで、より満足度の高いプランニングが可能になります。

雑草が生えないようにする方法は分かったけど、自分ではどうする事も出来ない人へ

奈良県にお住いの方へ

あなたが奈良県にお住いの方であれば、次のような経験がないでしょうか?

「ネットで検索して色々情報を調べたけど、自分のお庭の場合、どの方法が適しているのか分らない…」

「調べすぎてどうすれば良いのか分からなくなって、考える事がだんだん面倒になってきた…」

そう思っていませんか?

そこで、造園・外構業者さんにお願いしようと考えてはいるけど、、、

「ネットの情報だけでその業者さんを信用していいのか不安だ…」

「ポータルサイトや一括見積りサイトや地元の業者さんのホームページを見たけど、業者さんの対応が悪かったら嫌だな…」

「結局、工事金額はいくらかかるの?」

そう思っていませんか?

これらが分からないと、いくらお庭の問題を解決したくても、不安感から二の足を踏んでしまっていて、ずっと困ったまま過ごさざるを得なくなってしまいますよね。

そこで、もしあなたが奈良県にお住いの方なら、私たち「西原造園の無料相談」がお役に立てるかもしれません。

毎月5名限定なので、今すぐ次のボタンをクリックして詳細を確認してみてください。

今月はあと1名

お問合せフォーム受付時間:24時間 年中無休